三井八郎右衛門邸は、日本の近代史に三井財閥として名を残した三井同族十一家の総領家、三井八郎右衛門蒿公氏の第二次世界大戦後の住宅である。 今井町 (現、港区) にあった邸宅が戦災で焼けたため、財閥解体を経た1952年(昭和27) に麻布笄町(現、港区西麻布) に本邸を建築して、移り住んだ。

この本邸は日本各地にあった三井家に関連する施設より部材などを集めて建てられている。1階の書院の二間は1897年(明治30) 頃に完成した京都油小路三井邸の奥書院の一部であり、本邸の格調の高さをあらわしている。邸の南東隅には大磯の別邸にあった望海床が、西側には1874年(明治7) の建築を示す墨書がある土蔵が移築されている。邸内の各部屋には明治期の円山四条派の画家が描いた襖絵などがはめ込まれるほか、細部の意匠に至るまで気が配られた建物である。また庭園には今井町より景石が移され、邸に風格を添えている。往時の三井邸を偲ばせる建物である。

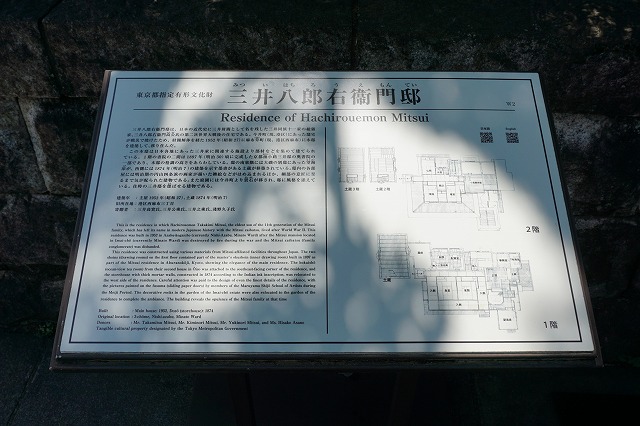

建築年 :主屋 1952年(昭和27)、土蔵 1874年(明治7 )

旧所在地: 港区西麻布三丁目

寄贈者 :三井高實氏、三井公乘氏、三井之乘氏、 淺野久子氏

三井八郎右衛門邸

本邸は日本の近代史に三井財閥として名を残した三井同族十一家の総領家、三井八郎右衞門高公氏の第二次世界大戦後の住宅である。 1906年(明治39) 以降の本邸であった今井町(現、港区)の邸宅が戦災により焼失した。 そのため財閥解体を経た1952年(昭和27)に麻布笄町 (現、港区西麻布三丁目) に本邸を建築して移り住んだ。 この本邸が三井八郎右衛門邸である。

西麻布本邸は京都・大磯 (神奈川県) ・用賀 (世田谷区) 今井町にあった三井家に関連する施設から建築部材 石材、植物などが集められて建築が行われている。邸内からは財閥が繁栄していた頃の男爵三井家の威勢を窺うことができる。

2階には三井高公夫妻の寝室、仏間がある。仏間は仏壇に向かって左側に初代三井高利夫妻の画像が懸かっているほか、幕末・明治維新期の当主三井高福氏作の剪綵 (色糸や絹布などで作った細工物) による龍の天井画や高公氏の父親三井高棟氏作の鳳凰の襖絵がある。 先祖の霊を弔うにふさわしく三井氏歴代を感じさせる部屋となっている。また、仏間前の廊下にはシャンデリアが飾られている。 このシャンデリアは西麻布以前は大磯の別荘城山荘(じょうさんそう)にあった。

本邸の西側には土蔵が移築されている。この土蔵には1874年(明治7) の建築を示す墨書がある。 伝承では駿河町三井越後屋の絹蔵であったという。 西麻布邸移築前は今井町にあり、 戦災にあわず焼け残っていた。なお部材の痕跡から1950年(昭和25) の移築を含め3度の改造が確認されている。

1階の書院の二間は 1897年(明治30)に完成した京都油小路三井邸の奥書院の部材を使用してできている。奥書院は田字形に配置された八畳四部屋の書院で、「四季之間」ともいわれた。油小路邸は三井高棟氏が自ら設計に関与しており、窓や欄間に桂離宮の意匠を取り入れていた。高公氏はこの油小路邸の一部を移すにあたって、高棟氏の採用した建築意匠を西麻布邸に移そうと努力した。 油小路邸を飾っていた春夏秋冬を題材とした襖や月の字崩しの欄間、 櫛型窓を現在の邸内に見ることができる。

また、1・2階の襖・障子戸に描かれた大半の花鳥風月の絵画は明治期の四条円山派の画家による。 これらの多くは京都油小路邸建築に際して描かれたもので、 森寛斎や国井応陽、祥等の画家の名前をみることができる。

邸の南東隅には望海床(ぼうかいしょう)と名付けられた和室が移築されている。 もとは大磯の城山荘にあり、西麻布邸への移築は 1964年(昭和39) であった。 城山荘にあった当時は三井高棟の画室として使用されており、床にはオンドル式の暖房が設備されていた。 移築後、一時的に立礼式の茶室として使用された後、庭園にあった茶室前後軒の待合に使用されていた。

三井八郎右衛門邸は各地の三井財閥関連施設を部分的に移すことで構成されており、往時を偲ばせる建物である。

この土蔵は 「越後屋」 の 「絹蔵」 であったと伝えられ、 三井家ではとりわけ大事にされていた。頭上の小屋組には、墨字で 「明治七甲戌(きのえいぬ)年建之」と大書されており、 創建の古さを伝えている。

展示ケース内に展示されている杉戸や襖は、三井八郎右衛門邸内に嵌め込まれていたもので、 古くは京都にあった油小路邸(あぶらのこうじてい) (1897年頃建築)に使用されていたものである。

土蔵は、創建後に3度の改修を受けている。 戦前の今井町本邸への移築、戦後の西麻布邸への移築などの本邸の移転が改造の契機となったと推測される。創建当初は木造三階建であったが、戦後の西麻布邸の当時は地上2階 地下1階であり、土蔵内の階段も位置や構造が異なっていた。 江戸東京たてもの園への移築に際しては、 外観は創建当初に戻したが、 内部は西麻布邸当時の状況とした。

土蔵2階には西麻布邸当時に土蔵内に収納していたものを中心に、三井八郎右衛門邸ゆかりの品々を展示した。

茶道具箪笥

三井家と茶道との関わりは深い。 三井八郎右衛門邸の庭にあった前後軒では定期的にお茶会が開かれたほか、邸内にはいくつかの茶室があった。1階の客間にも炉が切ってあり茶会が催された。そのため、西麻布邸には茶道具も数多く収蔵されていた。