『1461年(寛正2年)、宥鎮によって開山された。かつては浮間村西野(現・浮間4丁目)に位置し、その跡は「宝幢院屋敷跡」と呼ばれていおり[1][3]、現在は付近に無動山妙智院観音寺がある。

隣の赤羽八幡神社の別当寺であった。 』

宝幢院 (東京都北区) - Wikipedia

以前お参りに来たことがある。

2021/02/20 赤羽台散歩 01 赤羽駅/幸福地蔵/一番街/作徳稲荷大明神/寳幢院/旧岩淵町役場跡地/東北線(58)板橋街道ガード - ovanの社会科見学

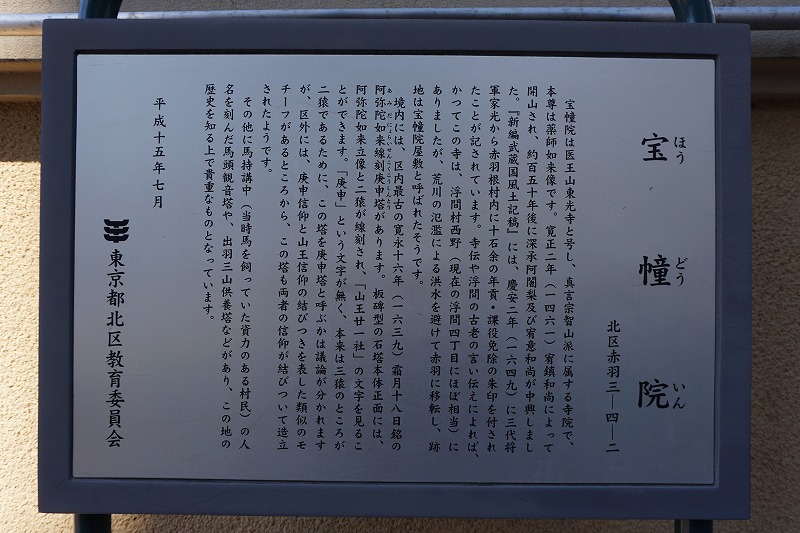

宝幢院は医王山東光寺と号し、真言宗智山派に属する寺院で、本尊は薬師如来像です。寛正二年(1461)宥鎮和尚によって開山され、約150年後に深承阿闍梨及び宥意和尚が中興しました。「新編武蔵風土記稿」には、慶安二年(1649)に三代将軍家光から赤羽根村内に10石余の年貢・課役免除の朱印を付されたことが記されています。寺伝や浮間の古老の言い伝えによれば、かつてこの寺は、浮間村西野(現在の浮間4丁目にほぼ相当)にありましたが、荒川の氾濫による洪水を避けて赤羽に移転し、跡地は宝幢院屋敷と呼ばれたそうです。

境内には、区内最古の寛永十六年(1639)霜月十八日銘の阿弥陀如来線刻庚申塔があります。板碑型の石塔本体正面には、阿弥陀如来立像と2猿が線刻され、「山王廿一社」の文字を見ることができます。「庚申」という文字が無く、本来は三猿のところがニ猿であるために、この塔を庚申塔と呼ぶかは議論が分かれますが、区外には、庚申信仰と山王信仰の結び付きを表した類似のモチーフがあるところから、この塔も両者の信仰が結び付いて造立されたようです。

その他に馬持講中(当時馬を飼っていた資力のある村民)の人名を刻んだ馬頭観音塔や、出羽三山供養塔などがあり、この地の歴史を知る上で貴重なものとなっています。

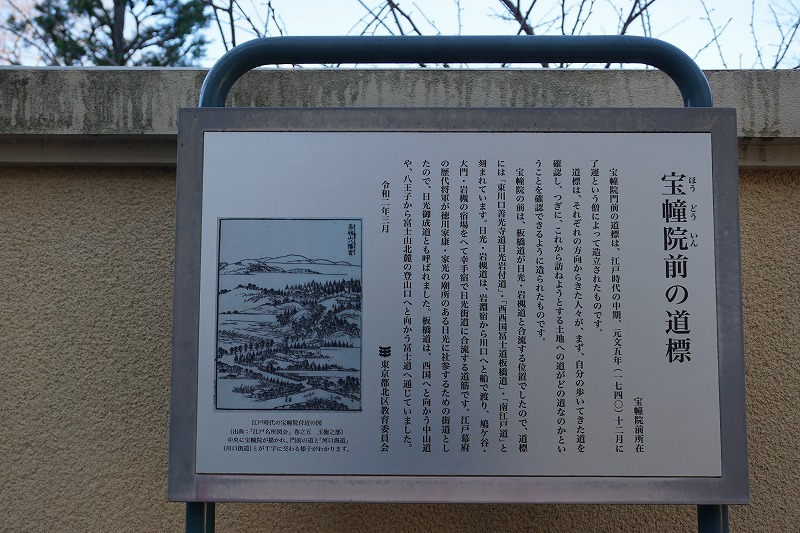

◆宝幢院前の道標

宝幢院門前の道標は、江戸時代の中期、元文五年 (1740) 十二月に了運という僧によって造立されたものです。

道標は、それぞれの方向からきた人々が、まず、自分の歩いてきた道を確認し、つぎに、これから訪ねようとする土地への道がどの道なのかということを確認できるように造られたものです。

宝幢院の前は、板橋道が日光・岩槻道と合流する位置でしたので、道には「東川口善光寺道日光岩付道」・「西西国冨士道板橋道」「南江戸道」と刻まれています。日光・岩槻道は、岩淵宿から川口へと船で渡り、鳩ケ谷・大門・岩槻の宿場をへて幸手宿で日光街道に合流する道筋です。江戸幕府の歴代将軍が徳川家康・家光の廟所のある日光に社参するための街道としたので、日光御成道とも呼ばれました。板橋道は、西国へと向かう中山道や、八王子から富士山北麓の登山口へと向かう冨士道へ通じていました。

◆六地蔵

場所はコチラ

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

2021/02/20 アーカイブ

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

宝幢院は医王山東光寺と号し、真言宗智山派に属する寺院で、本尊は薬師如来像です。寛正二年(1461)宥鎮和尚によって開山され、約150年後に深承阿闍梨及び宥意和尚が中興しました。「新編武蔵風土記稿」には、慶安二年(1649)に三代将軍家光から赤羽根村内に10石余の年貢・課役免除の朱印を付されたことが記されています。寺伝や浮間の古老の言い伝えによれば、かつてこの寺は、浮間村西野(現在の浮間4丁目にほぼ相当)にありましたが、荒川の氾濫による洪水を避けて赤羽に移転し、跡地は宝幢院屋敷と呼ばれたそうです。

境内には、区内最古の寛永十六年(1639)霜月十八日銘の阿弥陀如来線刻庚申塔があります。板碑型の石塔本体正面には、阿弥陀如来立像と2猿が線刻され、「山王廿一社」の文字を見ることができます。「庚申」という文字が無く、本来は三猿のところがニ猿であるために、この塔を庚申塔と呼ぶかは議論が分かれますが、区外には、庚申信仰と山王信仰の結び付きを表した類似のモチーフがあるところから、この塔も両者の信仰が結び付いて造立されたようです。

その他に馬持講中(当時馬を飼っていた資力のある村民)の人名を刻んだ馬頭観音塔や、出羽三山供養塔などがあり、この地の歴史を知る上で貴重なものとなっています。

山門脇の地蔵堂

宝幢院門前の道標は、江戸時代の中期、元文五年 (1740) 十二月に了運という僧によって造立されたものです。

道標は、それぞれの方向からきた人々が、まず、自分の歩いてきた道を確認し、つぎに、これから訪ねようとする土地への道がどの道なのかということを確認できるように造られたものです。

宝幢院の前は、板橋道が日光・岩槻道と合流する位置でしたので、道には「東川口善光寺道日光岩付道」・「西西国冨士道板橋道」「南江戸道」と刻まれています。日光・岩槻道は、岩淵宿から川口へと船で渡り、鳩ケ谷・大門・岩槻の宿場をへて幸手宿で日光街道に合流する道筋です。江戸幕府の歴代将軍が徳川家康・家光の廟所のある日光に社参するための街道としたので、日光御成道とも呼ばれました。板橋道は、西国へと向かう中山道や、八王子から富士山北麓の登山口へと向かう冨士道へ通じていました。