小出邸は、現在の文京区西片に 1925年(大正14) に建てられた住宅である。 外観は、瓦葺き 急勾配な宝形屋根と水平に張り出した軒に特徴がある。また、建物は当初から敷地の境界線に平行ではなく、敷地に対して約20度振れて配置されている。

内部は、水回り、建具の改築以外に大規模な増改築は行われず、ほぼ創建当時の姿をとどめている。 特に、 応接間の家具は建物に合わせて設計されている。

小出邸は、 施主である小出收氏 (1865~1945) から後も、 家族によって大切に住み続けられ、 1996年(平成8)まで使われていた。

この住宅は、 大正から昭和にわたって活躍した建築家堀口捨己 (1895〜1984)30歳の作品であり、 1921年(大正10) に開催された平和記念東京博覧会の作品を除くと、 本作品がデビュー作になる。

建築年

1925年(大正14)

旧所在地: 文京区西片二丁目

寄贈者 :大山みどり氏 小出剛史氏

堀口捨己について

小出邸の設計者である堀口捨己は、1895年(明治28) 岐阜県生まれ。東京帝国大学建築学科卒。

1920年に山田守らと日本最初の近代建築運動である 「分離派建築会」を結成。

1922年(大正11) 平和記念東京博覧会の建築物の中で 「機械館」 「交通館」などを設計。

1923年(大正12) からヨーロッパに渡り、帰国後はオランダの近代建築などを初めて日本に紹介する。

小出邸 (文京区)、紫烟荘 (埼玉県川口市)、吉川邸 (品川区)、 若狭邸 (目黒区)、八勝館みゆきの間 (愛知県名古屋市) など多くの作品を残す。

建築作品だけでなく、 「茶室」 や 「庭園」の研究においても大きな功績がある。

また、歌人としても知られ、新年歌会始の召人を務めたことでも知られる。

紫烟荘 1926年 (昭和元)

1920年代の小住宅の名作とされるこの建物は、現在の埼玉県川口市に建てられた

堀口自身も小出邸とこの紫烟荘の間には共通する部分が多いと述べている。

外観は宝形屋根と水平な軒が印象的であるが、 小出邸の屋根は瓦葺きであるのに対して、紫烟荘は草葺きである。

この建物は、竣工後数年で焼失してしまった。

現在は「紫烟荘図集』 (1927年・洪洋社) から当時の姿を知ることができる。

小出邸について

小出邸は、現在の文京区西片2丁目に1925年(大正14) に建てられた住宅である。

施主は、小出收氏(1865~1945) で、 新築のきっかけは、子どもの独立等で家族が減り、 夫婦で静かに住むための家を必要としていたからである。

建物の内部は、ほぼ創建当時の間取りをとどめており、水回り、建具の改築以外に大規模な増改築は行われていない。

見どころは応接間で、 家具は建物に合わせて設計されたものである。

小出邸は、 家族によって大切に住み続けられ、1996年(平成8)まで使われていたが、家の新築のために壊すことになり、江戸東京たてもの園に移築復元された。

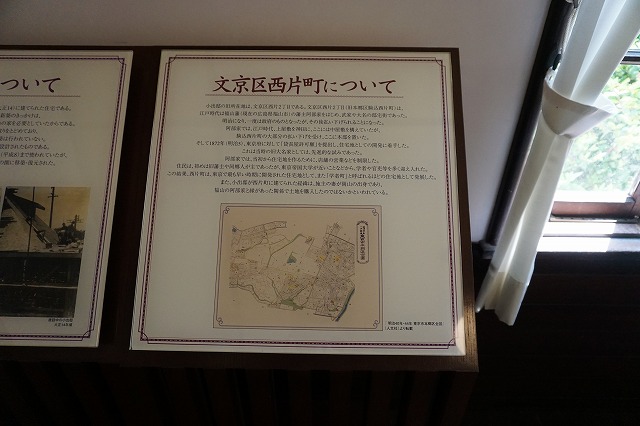

文京区西片町について

小出邸の旧所在地は、文京区西片2丁目である。 文京区西片2丁目 (旧本郷区駒込西片町)は、江戸時代は福山藩 (現在の広島県福山市) の藩主阿部家をはじめ、武家や大名の邸宅街であった。

明治になり、一度は政府のものとなったが、その後払い下げられることになった。

阿部家では、江戸時代、 上屋敷を神田に、ここには中屋敷を構えていたが、駒込西片町の大部分の払い下げを受け、ここに本邸を置いた。

そして1872年(明治5)、 東京府に対して「貸長屋許可願」を提出し、 住宅地としての開発に着手した。

これは当時の旧大名家としては、 先進的な試みであった。

阿部家では、当初から住宅地を作るために、店舗の営業などを制限した。

住民は、初めは旧藩士や同郷人が主であったが、東京帝国大学が近いことなどから、学者や官吏等を多く迎え入れた。

この結果、 西片町は、 東京で最も早い時期に開発された住宅地として、また「学者町」と呼ばれるほどの住宅地として発展した。

また、小出邸が西片町に建てられた経緯は、施主の妻が岡山の出身であり、福山の阿部家と縁があった関係で土地を購入したのではないかといわれている。

小出邸の屋根デザイン

右の2つの図の違いに気づきますか。

あなたはどちらを良いデザインだと感じますか。

上の図は小出邸の初期計画案に基づいて描かれた図です。 三角の屋根の頂部に釣り鐘型の瓦が乗っています。 下の図は実際に建てられた小出邸を描いています。

小出邸設計者である堀口捨己は、このような形の瓦を乗せるつもりでいましたが、途中で計画を変更してしまいました。

そして小出邸の庭には、採用されなかった瓦がずっと庭の片隅に放置されることとなりました。

江戸東京たてもの園への移築のときこの瓦も一緒に寄贈され、 再び庭に置くことになりました。