『武蔵府中熊野神社古墳(むさしふちゅうくまのじんじゃこふん)は、東京都府中市西府町の熊野神社境内にある上円下方墳である。7世紀の古墳と考えられている。2005年7月14日に国の史跡に指定された。』

武蔵府中熊野神社古墳 - Wikipedia

以前訪れたことがある。

2017/03/30 府中散歩 05 稲荷道/稲荷大明神/西府村役場跡と役場道/熊野神社/本宿本宿地名碑/武蔵府中熊野神社古墳展示館/御嶽塚 - ovanの社会科見学

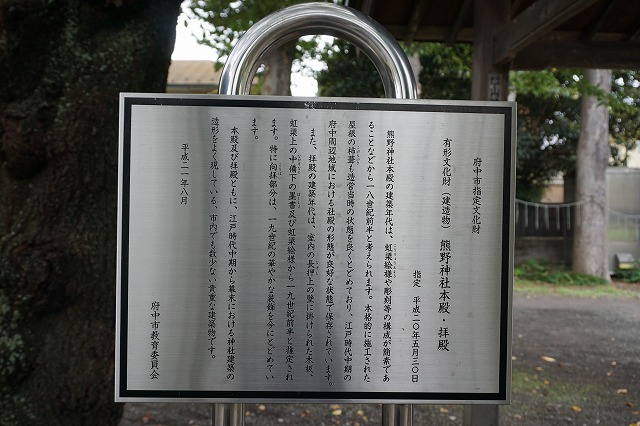

◆武蔵府中熊野神社

熊野神社本殿の建築年代は、虹梁絵様や彫刻等の構成が簡素であることなどから一八世紀前半と考えられます。本格的に施工された屋根の杮葺も造営当時の状態を良くとどめており、江戸時代中期の府中周辺地域における社殿の形態が良好な状態で保存されています。

また、拝殿の建築年代は、室内の長押上の壁に掛けられた木板、虹梁上の中備下の墨書及び虹梁絵様から一九世紀前半と推定されます。

本殿及び拝殿ともに、江戸時代中期から幕末における神社建築の造形をよく現している、市内でも数少ない貴重な建築物です。

當神社は往古「熊野大権現」と称され旧本宿村の総鎮守てあった。

その創建は江戸初期と伝えられ、当時境内に別当寺である弥勒寺が勧請されており当地にも熊野信仰伝播の様が見られ神仏習合の信仰形態が調っていた。

本殿は往時の儘現存し拝殿は天保九年(1838)九月改築との棟札があり、拝殿内には江戸時代後期の漢詩人「江山翁大窪行」揮毫の「熊野大権現」と記した額が殿内にある。古墳裏正面には「天明八戌申歳九月吉祥日 當村氏子中願主 松本氏」と刻まれた鳥居があり、正北から境内を守護している。

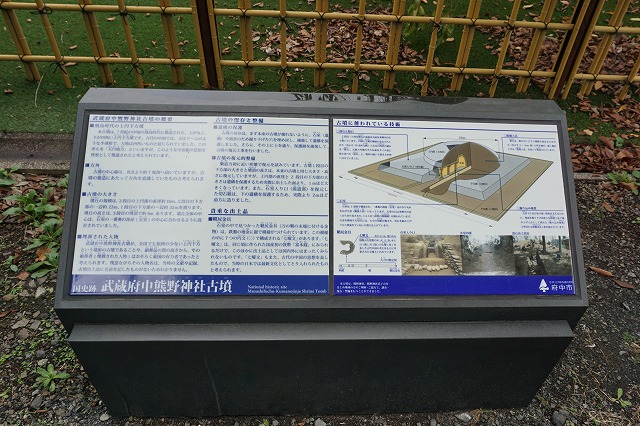

武蔵府中熊野神社古墳の概要

■飛鳥時代の上円下方墳

本古墳は、7世紀の中頃の飛鳥時代に築造された、 上が丸く、下が四角い上円下方墳です。 古代の中国では、天はドームのような半球形で、大地は四角いものと信じられていました。 この考えを 「天円地方」 といいますが、 このような宇宙観や思想を背景として築造されたと考えられています。

■方角

古墳の中心線は、 真北より約7度西へ向いていますが、 古墳の築造にあたって方角を意識していたものと考えられます。

■古墳の大きさ

墳丘の規模は、3段目の上部の直径約16m 2段目の下方部の一辺約23m、1段目の下方部の一辺約32mを測ります。

墳丘の高さは、3段目の墳頂で約6m あります。 墳丘全体の中心は、石室の一番奥の部屋 (玄室) の中心に合わせるように設計されていました。

■埋葬された人物

武蔵府中熊野神社古墳が、全国でも類例の少ない上円下方という墳形の古墳であることや、 副葬品の質の高さから、その被葬者 (埋葬された人物) はおそらく東国の有力者であったと考えられます。 残念ながらその人物名は、当時の文献や記録、古墳出土品に名前を記したものがないためわかりません。

古墳の保存と整備

■遺構の保護

古墳の保存は、まず本来の古墳が壊れないように、 石室 (遺構) や調査のため掘り下げた穴を埋め戻し、 補強して遺構を保護しました。 さらに、 その上に土を盛り、 保護層を確保して古墳の復元工事を行いました。

■古墳の復元的整備

築造当初に近い形態で復元を試みています。 古墳1段目の下方部の大きさと墳頂の高さは、本来の古墳と同じ大きさ・高さに復元していますが、 上円部の直径と2段目の下方部の大きさは遺構を保護するため実際に出土した面より、 1mほど大きくなっています。 また、 石室入り口 (羨道部) を復元した切石組は、下の遺構を保護するため、 実際より 2mほど前方に造りました。

貴重な出土品

■鞘金具

石室の中で見つかった鞘尻金具 (刀の鞘の末端に付ける金物) は、 鉄製の地金に銀で模様がつけられています。 この模様の中に7つの円文 (◯) で構成される 「七曜文」があります。 「七曜文」 は、同じ頃に作られた国産初の貨幣 「富本銭」 にみられるだけで、このほかに出土品としては国内外にはまったくみられないものです。 「七曜文」 もまた、 古代の中国の思想を表したもので、当時の日本では最新文化としてとり入れられたものと考えられます。

古墳に使われている技術

□葺石と貼石

2段目 3段目墳丘の表面は全面を多摩川の石で葺いています。 円墳と方墳の側面の急な立ち上がり(およそ7度の勾配)となる石垣状の積みを 「葺石」、方墳と円墳の平らな面をタイル状に貼り並べた「貼石」 と、 場所の違いで葺き方を使い分けていました。

□石室

石室は3部屋で構成され、一番奥の部屋 (玄室)はかなり丸みをおびた形 (胴張り形) となっています。 石室の石は多摩川の近くから切り出された、シルト岩 (砂質の堆積層)が使われています。石室を構成する切石には、大小の切組が施され、 切石を組み上げてから壁面をていねいに削り仕上げています。

鞘尻金具

七曜文 長さ 4.1 cm 幅3.6cm

陰陽五行思想の木、火、土、金、水と日 (陽)、 月(陰) の七曜(星)を表した古代中国の考えをもとに考案された文様といわれています。

□ 版築工法

墳丘は、崩れないように種類の異なる土を交互 (およそ2~5cm 毎) に叩き締め、硬く積み上げる「版築工法」 を用いて築造されています。

□掘り込み地業

石室下には石室の重い荷重を支えるために、地面を掘り下げ再度土を版築工法で積み上げ土台として固めた「掘り込み地業」と呼ばれる地盤改良工事が施されています。

◆府中熊野神社古墳展示館

位置と環境

府中市の地形は古多摩川によって形成された河岸段丘です。 市の南端には多摩川が東に向かって流れ、 多摩川から北に約1.7kmにわたって海抜約40mの多摩川の沖積地がつづきます。 東西に走る平均高度6~7mの府中崖線を境に北へ約2.5kmにわたって立川段丘面がひろがっています。 市内の立川段丘は、 西端で海抜約70m、 東端で約40mです。 立川段丘の北端には国分寺崖線が東西に走っています。 その上位面が武蔵野段丘面です。 府中市域では北西部に位置する武蔵台地域の北側がこの面にあり、 海抜約80mになります。

武蔵府中熊野神社古墳は、府中市の西寄りにあり、府中崖線から約500m離れた立川段丘上の平坦面に位置します。

周辺の古墳と古代の遺跡

府中市が位置する多摩川の中上流域には、6世紀代に築かれた群集墳と呼ばれる古墳密集地域が分布しています。 武蔵府中熊野神社古墳の南方の府中崖線沿いにも、6世紀前半から7世紀前半に造られた御嶽塚古墳群と高倉古墳群があります。 これらは円墳で、河原石を積み重ねて造った石室を持つものもあります。

当古墳と同じ時代に造られ、 石室の形がよく似た古墳には、 八王子市の北大谷古墳と三鷹市の天文台構内古墳があります。 どちらも多摩地域にいた有力者の墓と考えられます。 東方2km程のところには、 当古墳が築かれて間もなく敷設された東山道武蔵路や奈良時代 (8世紀) の初めに設置された武蔵国の国府と中頃に創建された武蔵国分寺を中心とする遺跡があります。

武蔵府中熊野神社古墳の盛土の様子

被葬者像/先進文化/高度な土木技術

被葬者像

武蔵府中熊野神社古墳に葬られた人は誰でしょうか。

当時の文献や記録、古墳の出土品にはその人の名につながるものがないのでわかりません。そこで、発掘で得られた情報から被葬者の人物像を推定することになります。

武蔵府中熊野神社古墳のおもな特徴は、

・上円下方墳であること。

・全面が石で葺かれていること。

・版築工法や掘り込み地業が用いられていること。

・切石切り組み積みの三室構造の横穴式石室であること。

・七曜文の装飾がある大刀が副葬されていること。

これらの特徴は本古墳築造当時の多摩地区ではどれもが希少な先進文化でした。さらにこれらの特徴を合せ持つ古墳は武蔵国内でも類をみないものです。復元された武蔵府中熊野神社古墳は、 武蔵国内の他の古墳とは異質な存在感を放っています。ここに葬られた人物も武蔵国内を代表する有力者の一人であったと考えられます。

先進文化

墳丘の築造技術の他にも新しいものがあります。 石室の中で見つかった鞘尻金具は、鉄製の地金に銀で模様が付けられています。 この模様の中に7つの円文 (○) で構成される 「七曜文」があります。 この 「七曜文」 は、同じ頃に作られた国産初の貨幣 「富本銭」 にみられるだけで、出土品としては国内外にまったく見られないものです。 「七曜文」もまた、当時の日本では最新の文化として取り入れられたものと考えられます。

七曜文は、古代中国の陰陽五行思想をもとに考案された模様といわれています。 7つの円文は木、火、土、金、 水と日 (陽)、 月 (陰) の七曜(星)を表しています。

高度な土木技術

本古墳には、古墳自体を強固なものとするために、さまざまな技術が使われています。例えば、石室下に石室を取り囲むように「掘り込み地業地改良工事)」が施され、が隠れないように種類の異なる土を交互に硬く積み上げる「築工法」を用いたり、高くなる墳丘部は全面を考石で書いています。 また石室を構成する切石には、地震などで動かないように、大小の切組が施されています。これらの技術は、それまでの多摩地区の古墳にほとんどみられなかった新しい技術です。

計画的な設計/上円下方墳

計画的な設計

本古墳には元になる設計図があったと考えられます。 それは数学的な知識に基づくものです。3段目にある上円部の直径約16mを1としたとき、2段目の正方形の底面の一辺は√2 (約23m)、1段目の正方形の一辺は2 (約32m) となっていて、墳丘の各段を規則的な比率にしようとした意図がうかがわれます。 古墳全体の中心軸は磁北に近い方向に配置され、石室の入口はほぼ真南を向いています。 石室の奥にある玄室の中心が墳丘のほぼ中心になっています。

調査のために掘り下げた試掘坑

上円下方墳

飛鳥時代になると大王権力の象徴であった古墳の形は、前方後円墳から大型の円墳や方墳にかわっていきます。 そして7世紀中頃になると上円下方墳や八角形墳が造られます。

古墳表面が石で葺かれた上円下方墳は、 静岡県沼津市の清水柳北1号墳、 奈良県奈良市と京都府木津川市にまたがって所在する石のカラト古墳、 福島県白河市の野地久保古墳が確認されています。 これらの3基に見られない熊野神社古墳の特徴は、 墳丘が3段に築かれていること、最下段の縁石に切石が用いられていること、大型の横穴式石室を持つことなどです。 また、表に示したとおり、4基の中では最大・最古の上円下方墳です。

石室のようす/入口の復元/出土した遺物/復元整備の計画と考え方/発見から復元まで

石室のようす

石室は、切石積横穴式石室で、三室構造です。中心軸は元よりも西へ7度傾いています。は四角い切石が組まれ、床面には平たい河原石が敷かれていました。 一番の玄室は、丸みを帯びたで、奥には特に大きな石が使われていました。玄室の壁寄りの河原石の下から、小さな穴が見つかり、穴には石のりがつまっていました。穴の位置は、墳丘全体の中心付近にあたります。

入口の復元

石室は、大正12(1923)年の関東大震災までは空洞があいていて、人が入れたといわれています。入口はいつの頃からか開いていたのでしよう。 復元は、入口周辺の切石の配置や組み方から推定しました。入口は石室と同じ石材で塞がれていたと考えられます。塞いでいた石の形は同じ時代の古墳などを参考にしています。 復元に用いた石材は、質感や強度を考え合わせて栃木県 産の声野石 安山君)としました。

出土した遺物

石室内には、時に、たくさん納められていたと考えられる副葬品が、ほとんどありませんでした。 それでも、ガラス玉・金具・環金具・釘などが残っていました。

大刀の一部である尻金具には、七曜文が象嵌されています。 この文様は、 和銅元 (708) 年にされた和同開球よりも古いといわれる富本銭にも見られる文様で、発掘調査によって出土したものでは、このほかにありません。

復元整備の計画と考え方

武蔵府中熊野神社古墳は平成17(2005)年にその重要性から国の史跡に指定され、 平成19(2007)年に保存・整備事業が行われることが決定しました。

保存に当たっては、古墳全体を造られた当初の姿に復元することになりました。 同じ場所に復元するため、元の古墳の上にかぶせる形になっています。 また、失われていた部分は、残存部や他の古墳を参考にしています。

墳丘の復元に用いた石は、現在では多摩川から採取できないため、山梨県の草川と群馬県の川の河原石を使用しています。

発見から復元まで

平成2(1990)年に行われた神社建物の工事の時に、小山の断面で工法の一部が初めて確認されました。

平成8(1996)年に府中市郷土の森から「あるむ第36号」が発行されその中で、明治17 (1884)年発行の「武蔵野」に掲載された「発見」の記事内容が古墳の石室を表現したものであるとされ、いよいよ古墳の可能性が高まりました。

平成12(2000)年には、地中レーダー により墳丘内に●●物があることが判明しました。

※●のところは判読できなかった。

◆武蔵府中熊野神社古墳公園

東京2020パラリンピック聖火リレー 採火式

2021年8月20日、 武蔵府中熊野神社古墳公園において、 市内の福祉施設が起こした種火を1つの府中市の火とする 「府中市採火式」 が行われました。 府中市の火はその後、全国から集まった火に統合され、8月24日のパラリンピック開会式で、 国立競技場 (オリンピックスタジアム)の聖火台に点火されました。

この地でパラリンピック聖火となる 「府中市の火」 を灯した事実は、 国史跡武蔵府中熊野神社古墳の歴史とともに後世に語り継がれます。

場所はコチラ