『吉村 昭(よしむら あきら、1927年(昭和2年)5月1日 - 2006年(平成18年)7月31日)は、日本の小説家。

東京府北豊島郡日暮里に生まれ、学習院大学を中退[2]。1966年(昭和41年)に『星への旅』で太宰治賞を受賞した。同年発表の『戦艦武蔵』で記録文学に新境地を拓き、同作品や『関東大震災』などにより、1973年に菊池寛賞を受賞した。現場、証言、史料を周到に取材し、緻密に構成した多彩な記録文学、歴史文学の長編作品を次々に発表した。日本芸術院会員。小説家津村節子の夫。 』

吉村昭 - Wikipedia

『津村 節子(つむら せつこ、1928年(昭和3年)6月5日 - )は、日本の小説家。本名は吉村 節子(よしむら せつこ、旧姓北原)。日本芸術院会員、文化功労者。

福井県福井市生まれ。1965年「玩具」で芥川賞、1990年『流星雨』で女流文学賞、1998年『智恵子飛ぶ』で芸術選奨文部大臣賞、2003年「長年にわたる作家としての業績」で恩賜賞・日本芸術院賞受賞。同年日本芸術院会員となる[1]。2011年「異郷」で川端康成文学賞受賞[1]。ふるさと五部作に『炎の舞い』、『遅咲きの梅』、『白百合の崖』、『花がたみ』、『絹扇』がある[1]。夫も小説家の吉村昭。 』

津村節子 - Wikipedia

井の頭公園とその周辺を散歩中に立寄った。

2024(令和6)年3月9日に開館したとのこと。

まだ半年くらいのピカピカの施設だった。

こちらもぐるっとパスで入れた。

三鷹で暮らした吉村昭

ごあいさつ

吉村昭は昭和44(1969)年から平成18(2006)年に生涯を閉じるまで、三鷹市井の頭に暮らしました。この間に、長編小説や短編小説、エッセイといった数多くの作品を執筆したほか、近隣に住む人々とも親しい関係を築いています。

この度、三鷹市吉村昭書斎では開館を記念し、企画展示「三鷹に暮らした吉村昭三鷹市収蔵資料展」を開催します。作家としての姿だけではなく、一市民としての暮らしぶりに注目し、吉村昭が書斎で愛用した品々や、親しい友人に宛てた初公開の書簡などを、展示替えを行いながら一年を通してご紹介します。下町生まれで気さくな付き合いを好んだり、義理堅く、自身の作家生活の出発点となった太宰治賞の復活に尽力したりと、硬質な作品からは窺い知ることのできない、吉村昭の素顔を感じる機会となれば幸いです。

最後に、多大なるご協力とご助言をいただきました吉村家の皆様、監修の紅野謙介様、栗原正哉様、貴重な証言と資料をお寄せくださった岩崎菊男様、大河内わか様、國府方喜七様、辻山すづ子様、ならびに関係者の皆様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

ごあいさつ

三鷹市には、 山本有三や太宰治をはじめとする数多くの文学者が暮らしました。 作家、 吉村昭氏もその一人です。 昭和44(1969)年から家族とともに三鷹市井の頭に住み、『破獄』 (昭和58年) や 『冷い夏、 熱い夏』(昭和59年)など代表作の多くを執筆しました。 平成11(1999)年からは、筑摩書房と三鷹市の共催により復活した太宰治賞の選考委員を5年間務めています。 さらに、 創作に励むかたわらで、地域の人々とも親しく交流しました。

自宅敷地内に建てられた書斎は、 吉村氏の作家活動を長らく支え続け、平成18年に吉村氏が亡くなられた後もご家族によって大切に維持されてきました。 三鷹市ではその移築保存を検討し、この度、 吉村昭書斎としての整備、開設に至りました。

令和5(2023)年1月には、妻で作家の津村節子氏より書斎を含む離れと遺愛品を託していただき、 ご長男の吉村司氏から「破獄」 直筆原稿をご寄贈いただきました。 これらの貴重な資料は、今後この吉村昭書斎で公開して参ります。

最後に、 津村節子様、 吉村司様、 吉村緑様、及び開設にあたり監修をお引受けくださった紅野謙介様、 栗原正哉様そして多大なご協力をいただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 吉村昭書斎が、 吉村昭・津村節子両氏の文学に親しむ場となり、さまざまな交流が育まれる拠点となれば幸いです。

吉村昭 1927年-2006年

昭和2(1927)年5月1日、東京府北豊島郡日暮里町(現荒川区東日暮里) に、 九男一女の八男として生まれる。 昭和25(1950)年、 学習院大学文政学部に入学。 大学の文芸部で活動するなか、 学習院大学短期大学部より参加する北原 (のち津村) 節子と出会う。 昭和28年、大学を中退して結婚。 丹羽文雄主宰の同人雑誌 「文学者」に参加し、 作品執筆に励む。 昭和33年発表の『鉄橋』 を皮切りに、4度芥川賞候補に選出される。

昭和41年、 「星への旅』で太宰治賞を受賞。 さらに同年、緻密な取材を重ねて記録文学に新境地を開いた 『戦艦武蔵』 が 「新潮」9月号に一挙掲載されると大きな反響を呼び、 単行本はベストセラーとなった。 透明感のある詩的な趣の短編小説と、徹底した取材に裏付けされた記録文学を生み出す作家として注目された。

その後も、沖縄戦に加わった少年兵に取材した 「殉国』 (昭和42年のち改題 「殉国陸軍二等兵比嘉真一」 や、 戦時の技術者や操縦者の証言をもとに執筆した 『零式戦闘機」 (昭和43年)などの戦史小説を手掛けた。 昭和48年には、 『戦艦武蔵』 『関東大震災』 など一連のドキュメント作品の功績が認められ菊池寛賞を受賞。

精緻な調査を基礎とする手法はそのままに、江戸時代の蘭学者、 前野良沢を主人公とした長編歴史小説『冬の鷹』 (昭和49年)を刊行して以後、江戸中期以降を中心とした歴史小説を数多く執筆。 歴史小説に限らず、 題材は戦争、医学、 動物、 漂流、 監獄など多岐にわたり、形式も長編小説 短編小説、エッセイと多彩な作品を次々と世に送り続けた。

平成18(2006)年死去。享年79歳。

津村節子1928年ー

昭和3(1928)年6月5日、 福井県福井市佐佳枝中町 (現福井市順化) に、 三人姉妹の次女として生れる。 昭和26(1951)年、 学習院大学短期大学部入学。 短期大学部と大学の文芸部に所属して執筆活動に励む。 文芸部で委員長を務めていた吉村昭と出会い、 昭和28年に結婚。 学生時代から少女雑誌、 ジュニア雑誌に作品を発表して生計を立て、 吉村とともに同人雑誌 「文学者」 に参加。 昭和40年、 妊娠中の妻とわがままで神経質な夫の日常を描いた「玩具」で第53回芥川賞を受賞。

郷里福井を舞台とした作品には、 「炎の舞い」 (昭和50年)、 「遅咲きの梅」 (昭和53年)、『花がたみ』 (平成4年) などがあり、それぞれ越前焼、 石田縞、 越前和紙といった伝統文化を担う女性を主人公とした。

平成2(1990)年、 戊辰戦争と自身の体験した太平洋戦争を重ねた 「流星雨」 (同年)で第29回女流文学賞を受賞。 さらに平成10年には、 同じく芸術家の夫 (高村光太郎)をもつ高村智恵子の伝記 『智恵子飛ぶ』 (平成9年) で芸術選奨文部大臣賞を受賞した。

自伝的三部作である 『茜色の戦記』 (平成5年)、 『星祭りの町』 (平成8年)、 『瑠璃色の石』(平成11年) は、 女学生として過ごした戦時下から、戦後の占領期、 そして大学生活と結婚、同人雑誌での活動を描いた連作長編小説で、主人公の育子に仮託された津村の青春時代が生き生きと描かれている。

平成18年に病没した吉村の最期を、5年の歳月を経て発表した 『紅梅』 (平成23年) は、 小説家として生きる夫婦の現実を世に示した。 デビューから一貫して、さまざまな境遇の女性の生き様を見つめた作品を発表し続けている。

またとない好適の地井の頭での暮らし

吉村昭と津村節子は、戦後まもなく学習院大学の文芸部での活動を通じて出会い、 昭和28(1953)年に結婚します。 当時、作家となるための足がかりであった同人雑誌への作品発表を続けながら、 吉村は働きに出、津村は少女小説の執筆で家計を支えました。 池袋、 練馬、狛江、 幡ヶ谷と転居を重ね、 昭和34年には二人それぞれの作品の映画化原作料で北多摩郡上保谷町(現西東京市) の地に自宅を新築します。 二人の子どもにも恵まれ、ようやく定住の場所を見つけ安堵したのも束の間、 この家が環状道路の建設予定地に入ったため、早々に転居を決意。 津村は、連日取材に赴く吉村の交通の便、 子ども達の通学、 そして何より静かな執筆環境を求めて、 昭和44年の夏、 緑豊かな三鷹市井の頭に新居を定めました。

現在の土地を見つけた時には、ここ以外にない、と思うほど気に入った。

広大な井の頭公園に隣接し、近くを玉川上水が流れ、 野鳥の来る小鳥の森公園からは、鳥が遊びに来る。 夏はひぐらしが鳴き、 秋になると虫の声に包まれて、山の中の一軒家にいるような錯覚さえ覚えた。

津村節子「三鷹に住んで」 (「広報みたか」 平成9年1月1日号)

井の頭恩賜公園に隣接する住まいは、1階に食堂、リビング、 中2階に応接間、吉村と津村それぞれの書斎、寝室、2階に子ども部屋がありました。 それまで住んでいた家の書斎は夫妻で同室でしたが、お互いの仕事に支障をきたさぬよう、単独の書斎を用意したといいます。

昭和40年の津村の芥川賞受賞、翌年の吉村の太宰治賞受賞から3年。 安住の地を見つけた二人は、ようやく腰を据えて作家業に励むことができました。

『街のはなし』

吉村・津村夫妻は多忙な作家活動のかたわら、 一市民として近隣の人々とも親しく交流しました。 育てていた月下美人の花が咲いた折には、 友人や近所の住民を自宅に招き、 鑑賞会を開いています。 下町生まれで、 近所の店を大事にしたという吉村。 自宅から徒歩圏内にあった寿司屋に客足が遠のいてきたと感じると、やめられては困ると足繁く通いました。

吉祥寺駅に近く井の頭公園に接している現住地を、私は大いに気に入っている。袋小路の奥なので静かで、仕事をするのに絶好である。 夜、仕事に疲れると、近くの富ずしという店にしばしば行き、そこで町の人とも親しくなった。

吉村昭「わがふるさと三鷹 文学散歩」 「広報みたか」 平成2年8月19日号

このほか、町内で開催された朝市や盆踊りに出かけ、年始には井の頭弁財天へのお参りが恒例でした。 井の頭公園 ・ 玉川上水沿いでの散歩など、 緑と水に囲まれた井の頭での暮らしは、吉村と津村の二人のエッセイに多く綴られています。

若い頃から都内を転々としてきた私は、 ようやく安住の地を見出したように思っている。 本籍も、生れた町から三鷹市に移した。 私のような文章を業とする者には、またとない好適の地で、 落着いた気持で仕事ができることを幸いに思っている。

「わたしの三鷹 わたしと三鷹この人に聞く 吉村昭」

『三鷹市 市勢要覧'80』 昭和55年

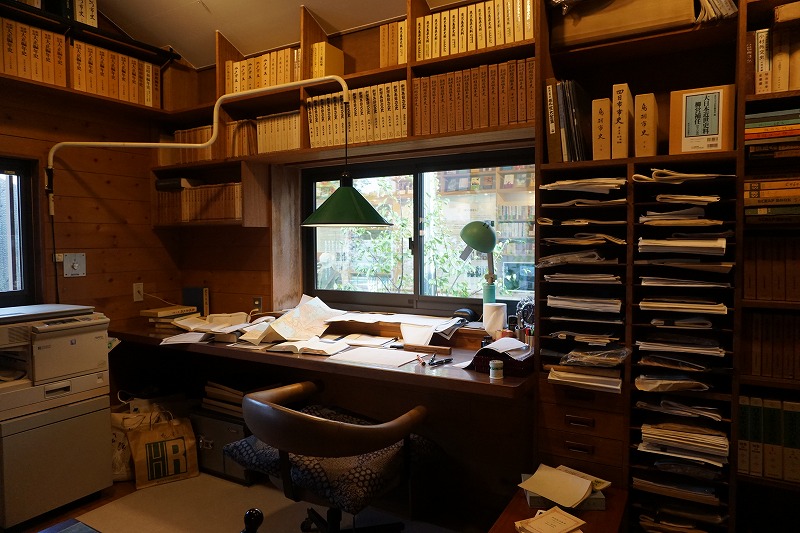

書斎

徹底した取材と調査を基礎に、 事実に忠実な作品を書き上げる吉村。 転居から十年も経つと、 書斎は資料と書籍で溢れかえってしまいました。 そこで、昭和53年の晩秋から翌年1月にかけて自宅敷地内の庭に10坪 *1 の離れを建て、6畳の書斎と4畳半の茶室を設えます。 茶室は、 茶道に親しんでいた津村の希望で備えられました。

この書斎から、 『破獄』(昭和58年) 『冷い夏、 熱い夏』 (昭和59年) 『天狗争乱』 (平成6年)など数々の作品が誕生しました。吉村は取材のために家を留守にすることも多かったものの、外泊は基本2泊までとし、 旅先から帰ってはこの書斎で筆を執りました。のちに、書斎を 「この世で一番安らぐ場所」 *2 と表現しており、深い愛着が窺えます。

HPはコチラ

三鷹市 |三鷹市吉村昭書斎

休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は開館し、翌日と翌々日は休館)

年末年始(12月29日から1月4日まで)

と、ありましたが、行かれる方は事前にHPなどで確認してから行ってくださいネ!

場所はコチラ