前のページからの続き。

https://ovanrei.hatenablog.com/entry/2025/03/30/220000

◆蓮華寺

以前来たことがある。

2024/01/04 蓮華寺 - ovanの社会科見学

◆猿田彦神社

以前来たことがある

2019/05/26 妙正寺散歩 04 天沼児童遊園/意安地蔵尊/猿田彦神社/杉並区立本天沼区民集会所/天沼稲荷神社/三峰神社・市杵嶋神社 - ovanの社会科見学

◆コミュニティふらっと本天沼

こちらで一休みさせていただいた。

この近くに「杉並区立科学館」があったときの名残だね。

2015/07/15 part3 杉並区立科学館 - ovanの社会科見学

2016年に閉館している。

◆民間信仰石塔

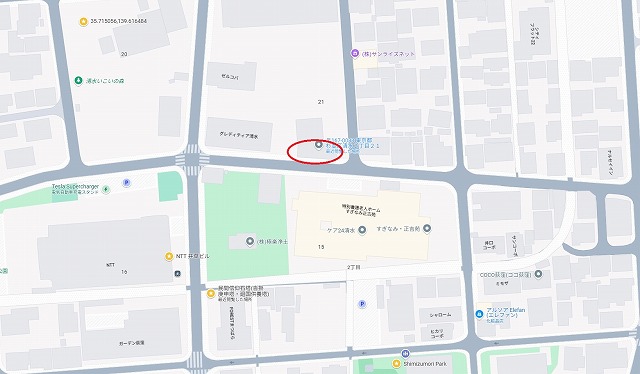

ここに建立されている石塔は、向かって右が宝永五年(1708) 銘笠付角柱庚申塔(帝釈天)、左が安永十年(1781) 銘角柱型廻国供養塔です。かつてはここより北西約百メートルの現NTT井草ビル北西角(旧称馬場下道の路地角)に造立されていましたが、大正から昭和初めに行われた土地区画整理の際に当地に移されました。

庚申塔は、庚申の夜に体内にいる三尸の虫が、その人の悪業を天帝に告げ、を縮めるという道教の説から、人々が集まって夜を明かす庚申待を行った講中が、供養のために建てたものです。 この塔は、青面金剛や三猿が彫刻された庚申塔で、「奉造立帝釈天王講中」と刻まれています。 一般に庚申信仰では青面金剛が主尊とされますが、日蓮宗では帝釈天を庚申信仰の対象としています。この塔からも、日蓮宗での帝釈天信仰と庚申信仰の結びつきがわかります。また、青面金剛は六臂のものが一般的ですが、これは八臂の青面金剛で区内でも珍しいものです。

廻国供養塔は、西国三十三観音などの霊場巡拝を遂げたことを記念して建てたものといわれます。西国三十三観音に加え、江戸時代には坂東三十三観音、秩父三十四観音が設けられ、百観音巡拝の観音信仰が盛んになりました。この塔も、百ヶ所を巡拝したことを記念して建てたものと思われます。塔上部の八字の梵字は、聖観音真言をあらわしています。真言とは、口で唱えると仏と一体となれると考えられている、仏の教えを表現する梵語です。

なお、花立にはこの辺りに落ちた焼夷弾の残骸を使用しています。

焼夷弾の残骸?

◆旧名主井口善兵衛家の長屋門(井口公家所蔵文書)

この建物は、もと宮前五丁目、井口桂策家の表門でしたが昭和49年に杉並区へ寄贈されたものです。

この門は長屋門といい、中央を通路、右手を土間の納屋とし、左手の蔵屋には年貢米を収納していました。長屋門は格式や権威を示す象徴的な建物で、大宮前新田を開発し、代々、名主を勤めた井口家の格式の高さがうかがえます。

建築年代は江戸時代の文化・文政年間(1804~1829)頃と推定されています。なお、屋根はもともと茅葺でしたが、防火上、茅葺焼屋根の形に銅板で葺かれています。